Kognition und Metakognition

Was passiert eigentlich beim Lernen?

🧠

Bevor du dich so richtig an’s Werk machen kannst, um mit Lernstrategien deinen Lernerfolg auf einer neues Level zu heben, müssen wir zunächst einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir wollen der Frage nachgehen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Lernen.

Im Wesentlichen können wir zwischen Kognition und Metakognition unterscheiden. Das Video gibt dir eine erste Idee davon, was diese beiden Begriffe eigentlich bedeuten.

Kognition - So funktioniert dein Gedächtnis

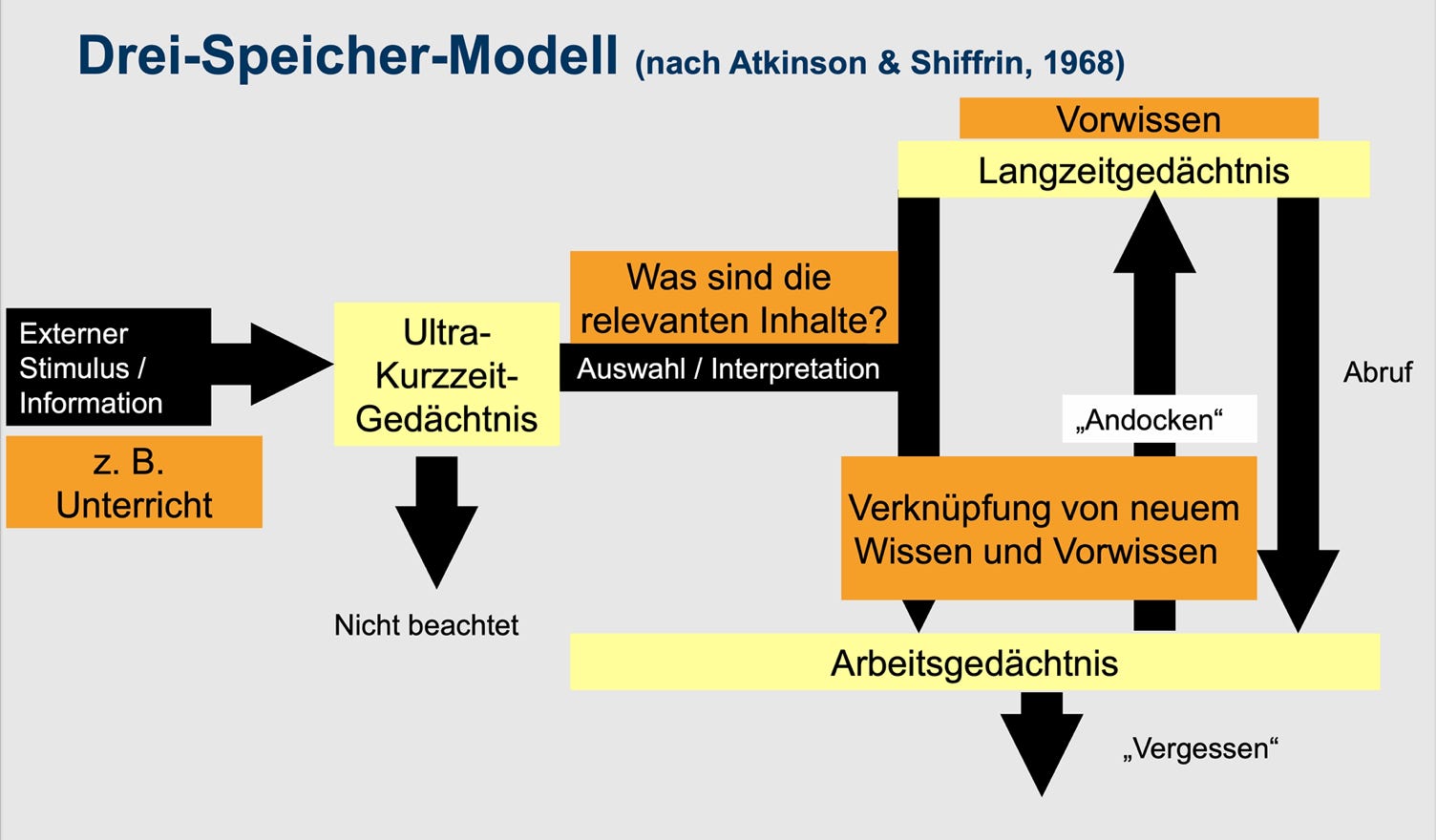

Die Wissenschaftler Atkinson und Shiffrin haben 1968 ein Modell entwickelt, das die Abläufe der Informationsverarbeitung unseres Gedächtnisses und die Aktivierung des Gehirns sehr gut beschreibt. Mit anderen Worten: Was in unserem Kopf passiert, sobald wir Informationen wahrnehmen. Dabei unterscheiden sie drei Sektoren, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen: das Ultrakurzzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis.

Im Schaubild siehst du, wie diese drei Bereiche zusammenhängen.

🎬